素子アンテナという言葉自体があまり広く知られてはいないですよね。

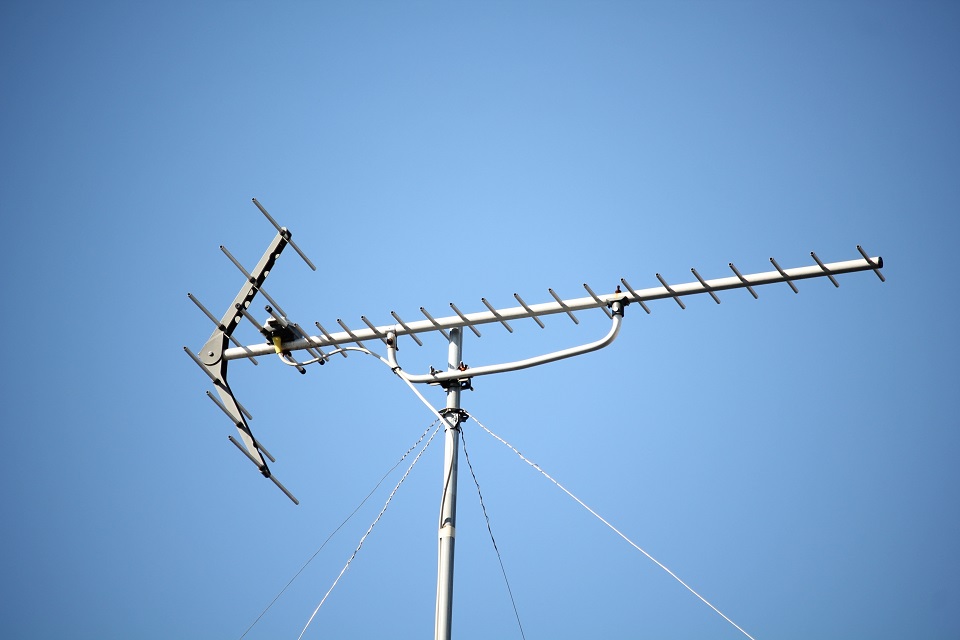

素子アンテナというのは、昔から屋根の上についている魚の骨のようなアンテナ。

いわゆる「THEアンテナ」ですね。

その骨の部分を素子と呼びます。

VHFとUHFのアンテナとしてアナログ時代から利用されてきたアンテナですが、最近では、四角い箱型で樹脂製の平面アンテナというものが主流になってきました。

それら地上デジタル放送用アンテナの性能を表す際、従来の素子アンテナとの比較として〇〇素子相当なんて言う表現の仕方をしたりします。

そもそもの素子の意味を理解していないと、さっぱりわかりませんよね。

素子とは骨部分のこと

素子アンテナとは、アンテナの中でも最もメジャーな形。

八木式アンテナなんて言い方をしたりしますね。

下記写真のようなアンテナで、赤丸で囲った矢印部分を素子といいます。

また、素子のことをエレメントと言ったりします。

一般的に素子アンテナは、14素子と20素子の二つがあり、この素子が多ければ多いほど性能が高いとされています。

写真のアンテナは、素子が20本ですので、20素子アンテナですね。

基本はこの2種類が、一般家庭用と共同受信用(大型の建物用)に分類されており、特に電波の受信が悪い地域用にパラスタックアンテナという、素子数が非常に多いアンテナも発売されています。

目の前に小高い山があったり、そもそもテレビの送信所から離れていたりする地域(弱電界地域)は、このようなパラスタックアンテナを使用するか、ケーブルテレビで受信していますね。

パラスタックアンテナには27素子や30素子なんていうアンテナもあります。

素子が多くなればなるほど性能は良くなりますが、その代わり風を受ける面と重量が大きくなるため、強度的に弱くなるという問題も。

風の影響だけを考えれば、最近多くなってきた平面アンテナの方が壁にそのまま取り付けられるので優れていると言えますね。

平面アンテナの〇〇素子相当は、相当であって同等性能ではない

デジタル放送がスタートして、平面アンテナなどの見た目を重視したアンテナが多くなってきました。

確かに見た目はいいんですが、やっぱり素子型に性能では勝てないと思った方がいいです。

20素子相当の平面アンテナというものがありますが、これはあくまで相当であって、同等性能ではありません。

アンテナの受信性能には良い時と悪い時の幅みたいなものがあり、20素子の素子型アンテナの悪い時と、平面アンテナの良い時が一緒くらいの性能になるため、20素子相当という表現をしていると思ってください。

ちょっとわかりづらいですよね。

総じて平面アンテナは素子アンテナよりも性能が低いと考えてください。

なんだかんだ見た目は悪くても、素子アンテナが最も電波を受信するのに向いている形状。

性能でこれに勝る形はありません。

ただ、電波の強い地域(強電界地域)だったり、目の前に障害物がないなど条件が整っていれば、平面アンテナでも十分受信は可能。

見た目は間違いなくカッコいいのでおススメですね。

国内メーカー製で、性能的にもコスパにも優れたアンテナはこちらでしょうか。

↓こちらです↓

白、黒、ベージュと3種類から色を選べるのもいいですね。

取り付ける壁の色に合わせてチョイスしましょう。

まとめ

平面アンテナや、その他の地上デジタル放送専用の小型アンテナなどの、〇〇素子相当という表現は難しくて不親切ですよね。

ただ、素子アンテナは素子の数で単純に比較できますが、そもそもアンテナの性能を数値で比較するのは結構難しいんです。

一応、動作利得という数値がありますので、それで比較するのが一番わかりやすいでしょうか。

この数値が高ければ高いほど性能は良いと思っていいです。

アンテナ機器にもそれぞれ性能表があって、様々な数値が載ってるんですが、意味がわからないと比較のしようもないんですよね。

UHFアンテナの性能表にある数値の意味を書いた記事がありますので、アンテナ性能を比較する際は役に立つを思います。

↓こちらです↓

ちなみに素子という概念があるのはVHFやUHFといった地上放送用のアンテナで、BSやCSといった衛星放送用アンテナにはありません。

衛星放送用アンテナは別名パラボラアンテナといって、お椀のような形をしてますよね。

地上放送用アンテナのように素子の数で性能比較をするんではなく、お椀の大きさによって比較するんですね。